A pocos meses de cumplirse 50 años de la noche en que se perpetró el primero de sus asesinatos múltiples, regresa en español el ensayo definitivo sobre el tema, el libro de ‘true crime’ más vendido de todos los tiempos

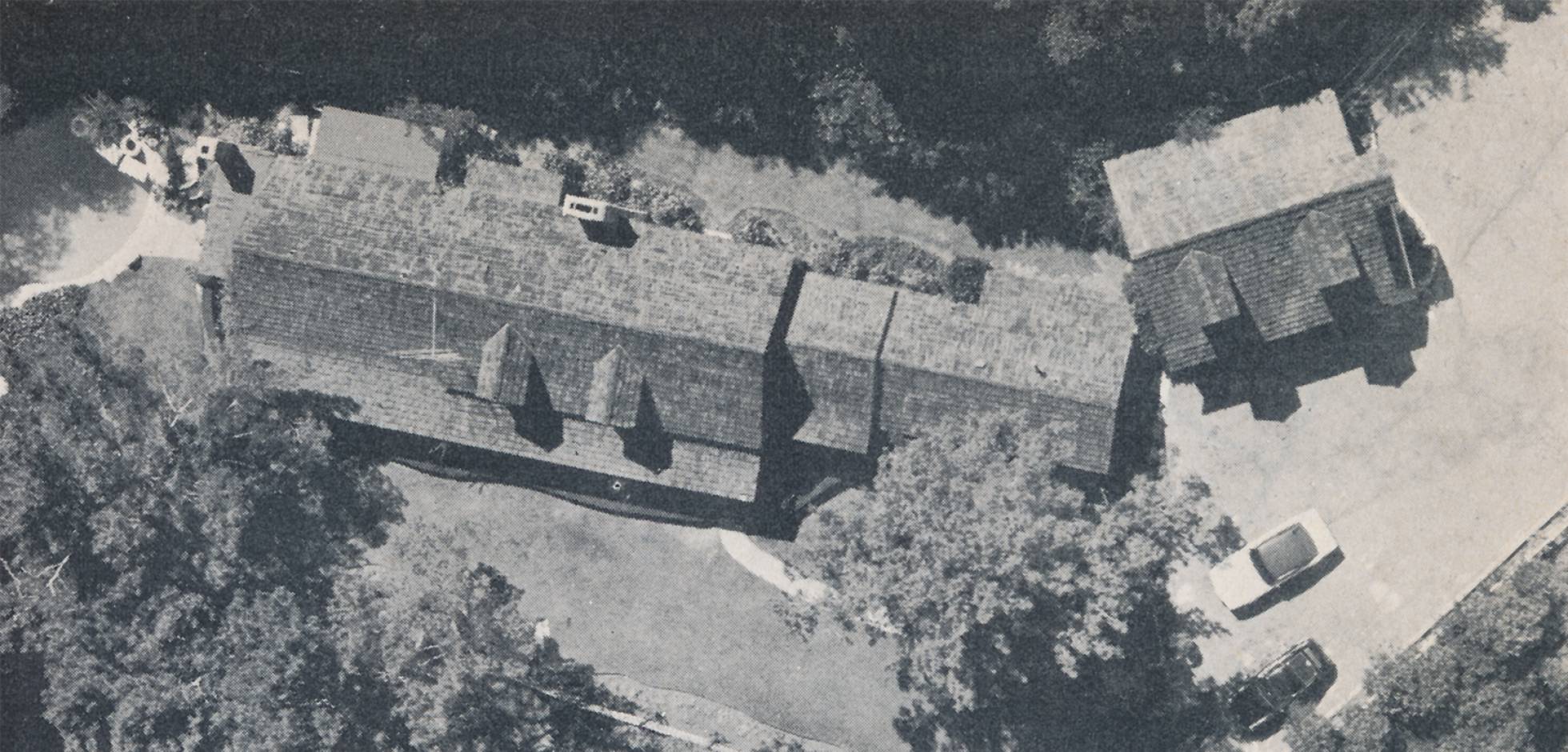

La noche del sábado 9 de agosto de 1969, Tim Ireland, un monitor que no podía sospechar que iba a convertirse en uno de los primeros secundarios del libro de true crime más leído de la historia, supervisaba una acampada de una noche en Beverly Hills. Las niñas habían acampado en mitad del bosque, a más o menos un kilómetro del 10050 de Cielo Drive, es decir, de la mansión en la que la familia más disfuncional de todos los tiempos, la hippie macabra familia Manson, iba a cometer sus cinco primeros asesinatos. Uno de los primeros agentes que puso un pie en ella a la mañana siguiente calificó el lugar de “matadero humano”. Había llegado allí, como el resto, alertado por el ama de llaves, Winnifred Chapman, que había descubierto los cadáveres al disponerse a iniciar su jornada laboral. Se dice que salió corriendo, haciendo batir a sus espaldas la puerta en la que alguien había escrito PIG – CERDO – con la sangre de Sharon Tate. Chapman corría y gritaba: “¡Asesinato! ¡Muerte! ¡Sangre! ¡Cadáveres!”.

Si Ireland se convirtió en personaje secundario de Helter Skelter (Contra), el mencionado true crime, o non fiction novel, el monumental ensayo, suerte de pormenorizado A sangre fría sobre el caso, publicado en 1974 y obra del fiscal del caso, Vincent Bugliosi y el escritor Curt Gentry, fue porque aquella noche, alrededor de la una menos veinte, oyó a un tipo gritar: “¡Por Dios, no, por favor! ¡No, no, no, por Dios!”. Su testimonio, unido al del reloj parado –pasada la medianoche– que se encontró junto al cadáver del primer asesinado, un chaval llamado Steve, que se había pasado a saludar al guardia –y primer sospechoso– William Garretson, dieron a los investigadores una idea de la hora en que había empezado a producirse la pesadilla. Porque lo que allí había ocurrido tenía la lógica sin sentido de una pesadilla.

En cualquier crimen macabro de la época, y más si se trata de un crimen macabro que incluye a personajes extremadamente famosos y en el caso de Tate, con el morbo añadido del avanzado embarazo, periódicos e informativos se mueren, literalmente, porque alguien los rescate del hastío estival –en el caso de Los Ángeles de las informaciones de incendios: de hecho, en un primer momento, se pensó que los muertos eran a causa de un incendio, y el propio Polanski llegó a creer que había sido cosa de uno de esos desprendimientos de tierra tan propios de la ciudad de las estrellas–. En este en concreto, las fake news no tardaron en cubrir los huecos que dejaba la poca información que del caso decidieron dar las autoridades por miedo a que los interrogatorios se convirtieran en un suplicio de tipos que sabían demasiado del caso y podían incluso fingirse culpables. Lo primero que ocurrió es que se relacionó el caso con algún tipo de ritual satánico. Se inventaron capuchas –blancas y negras–, mutilaciones genitales y hasta se dijo que el bebé de Tate había sido arrancado del útero.

El caso más extraño

Nada de eso era, evidentemente, cierto. Aunque el escenario con el que se encontraron los agentes era grotesco y horrible, tenía más de improvisado, como decían, matadero, que de cualquier tipo de ritual. Eso sí. Nada parecía tener sentido. Lo que menos, la cuerda de 13 metros que unía el cadáver de Tate –en posición fetal, el cuerpo embadurnado en su propia sangre– con el de su exnovio, el estilista Jay Sebring, pateado y acuchillado –murió desangrado–. Tampoco la bandera estadounidense que cubría, desmadejadamente, el sofá. Ni la navaja ni las gafas con montura de carey que alguien había dejado caer en algún lugar. Bugliosi y la prosa musculosa de Gentry cuentan que la muerte sorprendió a Abigail Ann Folger y Wojciech Frykowski, leyendo en la cama. “Cuando entraron, y antes de disparar, Abigail saludó a los chicos, creyendo que eran amigos de los Polanski”, cuentan.

Kiko Amat, escritor, lector infatigable del clásico instantáneo –hasta cinco veces confiesa haberse internado en el trepidante laberinto investigador que propone Helter Skelter– sentencia, en el didáctico y adictivo prólogo, que si aún, 60 años después, se sigue hablando del caso Manson y no se habla, por ejemplo, de Patrick Kearney, “el llamado Trash Bag Killer, quien entre 1963 y 1977 presuntamente asesinó a 43 personas” y repartió sus restos en bolsas de basura, es porque, aunque otros crímenes hayan tenido más impacto social o hayan sido más sangrientos, los de Manson siguen siendo los más raros. Un absoluto misterio. Algo que secunda, en el posfacio (añadido a la edición de 1994), el propio Bugliosi. Hay que tener en cuenta que a estos asesinatos de la familia Manson debemos sumar las muertes, al día siguiente, de Leno y Rosemary LaBianca, no muy lejos de allí, en el barrio de, curiosa paradoja, Los Feliz, a cuchillazos: hasta 41 heridas de arma blanca tenían sus cuerpos.

Como escribe el propio Curt Gentry: “En la literatura a menudo se compara el lugar del crimen con un rompecabezas”, se da a entender que “si uno tiene paciencia y persevera, al final todas las piezas encajan”. Pues bien, añade Gentry, “los agentes veteranos saben que no es así”, saben que una analogía mejor sería “de dos rompecabezas, o tres, o más, ninguno está completo en sí mismo”. Además, en el caso Manson intervenía el asunto social. Recordemos que la secta creció en torno al Rancho Sphan, los años sesenta, los psicotrópicos, la desobediencia por sistema, todos esos chavales que no querían, para nada, ser como sus padres, chavales que querían seguir la consigna beatnik a la new age, y a los que le parecía bien creer que un exconvicto treintañero, con un enorme magnetismo y poder de seducción, era, por qué no, Jesucristo. Después de todo, Manson no había tocado ni un solo cuchillo, era una mente asesina. Había hecho de la promesa de diversión y desarraigo, muerte y destrucción, porque él solo era un tipo que odiaba el mundo y a todos los que lo habitamos.

Repartiendo amor

Helter Skelter, el libro que le debe el título a la canción de los Beatles que puso en marcha la orgía sangrienta mansoniana vale, primero, para repasar, minuto a minuto, lo que ocurrió aquella noche, y los días que siguieron a aquella noche, las detenciones, los interrogatorios –sí, es como sentarse ante cada uno de ellos y escucharles confesar, orgullosos, “¿Te acuerdas de lo de Tate? Yo estuve allí, lo hicimos nosotros”, y mucho, mucho más–, el juicio, todo lo demás. Pero también para entender hasta qué punto el azar, un azar fatal, puso en el camino de un puñado de jóvenes convertidos en niños, niños crueles, una variable atroz, el propio Manson, que sirvió de catalizador y disparador, de una masacre perpetrada por tres chicas y un chico: Manson dio la orden a Tex Watson de llevarse a Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel a “esa casa donde Melcher –Terry Melcher, el productor que no había querido lanzarle a la fama– solía vivir” y “destruir totalmente a todo el mundo de la manera más horripilante” que pudiera.

En el prólogo, de obligada lectura –para iniciados y, sobre todo, no iniciados– Amat cuenta cómo los propios años sesenta tienen algo de responsabilidad en los crímenes de la familia Manson. “Aquel ensimismamiento mimado y rebeldía imprecisa que forjaron los beats una década antes abrió los diques para que se colara, y se convirtiese en mayoritaria, una filosofía tontuna, anti-no-sé-muy-bien-qué, oriental de postal, infantiloide y pueril, que en los buenos momentos adoptaba paridas inofensivas como los primeros libros de Richard Brautigan, el I-Ching o los interminables salmos boogie de Grateful Dead, pero que en un día malo podía tomar un tinte decididamente oscuro. Egoísta y nihilista”. Los años sesenta, dice Amat, aniñaron a la gente, pero “rehúyamos la neutralidad de dicha afirmación: si le das un revólver cargado a un niño, a lo mejor te pega un tiro en la cara”. Manson, el tipo que acuñó máximas del calado de “ningún sentido tiene sentido”, detectó eso de inmediato, y lo usó para su propio “desquite”. “Charlie quería vengarse de un mundo que lo transformó en monstruo”. Y para hacerlo, utilizó piezas, especialmente vulnerables, de ese mismo mundo. Creó sus propios monstruos y les hizo creer que estaban “repartiendo amor cada vez que hincaban el puñal”.